2日目 アートNPOの態度を「分有」する

③災間に生きる私たちの、個々の態度を分有するには

日時:2025年2月23日(日)10:00–12:00

会場:デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO

登壇者:佐藤李青、小川智紀、田中真実(災間文化研究会)/大泉愛子(デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO)/八巻寿文(国境なき劇団・せんだい3.11メモリアル交流館 館長)

年表・資料提供:佐藤李青

災間文化研究会・佐藤李青(以下、佐藤):

昨日は、アートNPOフォーラムやアートNPOの活動を振り返る話題が多めでしたが、今日の午前セッションでは、いろんな議論を通し、皆さんに多様な視点や支援のかたちを持ち帰っていただければと思います。

私は災間文化研究会に所属し、普段はアーツカウンシル東京で、中間支援の立場でアートNPOの皆さんと事業をご一緒していますが、本日は「災間文化研究会」という立場から見てきた視点などを含めてお話しします。

デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)のみなさんとは、この2年ほど阪神・淡路大震災30年を迎えるにあたって、神戸で何ができるかを議論してきました。アートNPOフォーラムは、第1回と10回目を神戸で開催し、この地で節目のたびに議論を重ねてきました。阪神・淡路大震災30年目に際しても、フォーラムを支えてこられた方々、そして皆さんとこの場をご一緒できればと考え、今回の実現につながりました。まずは関係者の皆さんに御礼を申し上げます。

このセッションでは、「災間」「分有」、そしてこのフォーラムのキーワードである「態度」という言葉をイントロダクションとして整理し、会場の皆さんとディスカッションできればと思います。

「災間」とは

佐藤:私たちはこの言葉を手がかりに「災間文化研究会」で議論を重ねてきました。そこでは、いまの社会は“災いの間”ではなく“災いの中”にある――つまり平時/災時を分けるより、「災間の中に生きている」と言った方がよいのではないか、と考えるに至りました。「災間文化研究会」メンバーの一人で、中越地震以降の復興研究に携わる宮本匠さんは、最近出された本(『「みんな」って誰?―災間と過疎をのびのび生きる』)でも「災間」に触れています。一つの災害の復興をする前に次の災害が起こる状況であり、その状況では平時と災害時を分けて考えるというよりは、「(災害の)中に生きている」と考えた方がいいんじゃないか、と。その対処には時間の制約がある。復興しているうちに亡くなってしまう人がいたり、次の災害が起こってしまう。それに日本全体の社会的な資源が縮小していく中で対応していかなければいけない。そうすると、あまりに大変すぎるから、それを見なかったことにする、否認が事態を悪化させるのではないか、と。簡単に言うと、災間の社会を考えることは、しんどい状況であるということです。

そこでは、いろんな手を使っていかなきゃいけない。一見、迂回路に見えるように思えることも、正攻法になるんじゃないのかとも宮本さんは言っています。災間文化研究会では、文化やアートが迂回路にも見えるけど、この災間の社会を生き抜く1つの術、つまり正攻法になるんじゃないのかということを手掛かりに議論をしています。 ニュースでも次々と災害が報じられるいま、「災間」という言葉に実感を持って聞いていただけるかと思います。

なぜ私自身が「災間」を手がかりに議論したいと思ったかを遡ると、「東京都の芸術文化を活用した被災地支援事業」を2011年から2021年まで担当していたことがあります。岩手・宮城・福島の三県を対象に「Art Support Tohoku -Tokyo」という名前で10年間続いた事業です。中間支援として、東北と東京を行き来しながら仕事をしていました。その過程で、八巻さんには大変お世話になりました。

災害後の現場に関わって感じたことは、いわゆる非常時(震災後)の現場は、平時に潜在していた課題や価値を露わにするということ、つまり災害によって“もともとあったもの”が顕在化することです。そこから平時と緊急時を分ける必要があるのか、という問題意識が生まれました。

時間が経つほどに、東日本大震災の支援の現場に関わっていた人たちが、阪神・淡路や中越など他の被災地にも関わっていて、まるでリレーのように活動がつながっていることがだんだんわかってきました。災害復興を研究する渥美(公秀)さんはこれを「被災地のリレー」と言っています。

そして、私自身は事業が終わると担当として現場に通うことがなくなります。これは多分、多く災害の現場に関わる人が経験することと思いますが、その現場にある立場で関わっていた時に、節目のタイミングで関わりの転換が求められる。自分自身がどう「その後」に関わっていくかを考えるようになったことから、「災間」という言葉を手掛かりに、研究という視点から、もう一度、東北の経験や、そこから見えてきた他の場所との関わりづくりを試みています。

震災後に生まれる表現に共通する「態度」

佐藤:今回のテーマにある「態度」についてです。東北の震災から5年ほど経った頃から、意識的にこの「態度」という言葉を使うようになりました。

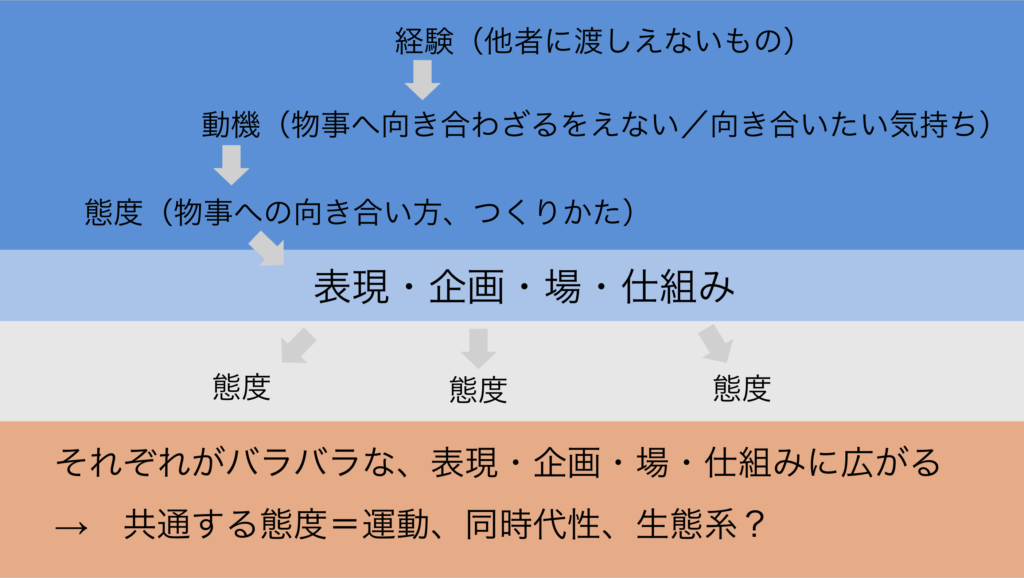

災害のような出来事があり、個々人が「誰にも渡し得ない経験」をもってしまう。その出来事に向き合わざるをえない・向き合いたいという気持ち、つまり「動機」が生じるわけです。そこから出来事への「向き合い方=態度」(作り方・関わり方)が立ち上がる。その結果として、他者と共有可能な表現や企画、場、仕組みが生まれてくる。こう整理ができるんじゃないのかと思っています。

作成:佐藤李青

震災後に生まれた多様な表現を見ているとき、アウトプットはバラバラでも、物事への向き合い方には共通点がある。目に見える表現だけでなく、そこへの向き合い方を見ると、共通の作法というか、やり方があるんじゃないのかと考えるようになりました。それを態度という言葉で表せるのではないか、と。震災とは一見無関係に見える作品にも、震災を契機とした態度が宿っていることがある。しかもその態度は、表現や場や仕組みを通じて他者に伝播し、それぞれがバラバラな表現や、企画、仕組みに広がっていく。もしかしたら、それが運動や同時代性、生態系と呼ばれるものにもなるのかもしれません。

東日本大震災後は「記録なのか、表現なのか」という問いがよく出されました。これは「新しい創造性」の兆しだったのではないかと思います。他者の声に耳を傾けることから「つくる」こと、生きる技術としての「共通性」を見出すこと、他者の技術を見出す「まなざし」に転用すること、といった特徴がある。世の中に「技術はすでにある」という気づきにもとづく実践だったり、記録と表現の間を往還したり(記録そのものを素材化する)、メディアの活用やアーカイブを重視することもあります。0から何かを生みだすという創造性というよりは、「すでにあるもの」を手法として再提示する。たとえば民話が表現の手法として再発見されたのも象徴的です。――こうした文脈から、私は「態度」という言葉を使っています。

昨日登壇されていた甲斐(賢治)さんがディレクターとして立ち上げた、せんだいメディアテークの「3がつ11にちをわすれないためにセンター」はメディアの活用や、記録、アーカイブを活動の中心にしてきました。震災後、ここに関わった人たちが、それぞれ映画や、絵画などさまざまな表現につながっていったことが、態度ということを考えるきっかけにもなっています。

経験を「分有」する

佐藤:もう1つ、態度として「分有」があるのではないか、ということです。経験そのものは共有できない。けれど、場や表現を通してそれがあることを「分かちもつ」ことはできる。東日本の後に多くの人がそのことを語っていたように思います。無数の語り得ない経験が「ある」ことを前提とする態度ともいえます。

この分有という言葉がどこから来ているかを考えると、2005年、神戸・CAP HOUSEで行われた「阪神淡路大震災・記憶の<分有>のためのミュージアム構想展」があります。阪神・淡路大震災10年目に、どうその記憶を伝えるのかを研究者、表現者、学芸員の人たちがグループをつくり、2年間かけてリサーチや議論を重ね、最終的に展覧会を作ったものです。ここでの1つキーワードが分有でした。当時、設立が検討されていたメモリアル施設(現・人と防災未来センター)について論争が起こります。その中で公的な施設が震災の記憶を占有する方法に、「分有」という言葉で異議を唱えた人たちが、自分たちでどう記憶を伝える表現方法があるのかを提示したのが、この展覧会でした。図録は神戸大学の震災文庫でPDFがオンライン公開されています。

この議論をした方々にとって、これは「できなかった」経験であったかもしれません。事実、人と防災未来センターは、あのようなかたちで出来たわけです。ただ、神戸だけを見るとできなかったかもしれない経験も、東北まで時間を延ばしてみると、「できた」と言うことができるかもしれない。東日本大震災では「分有」といえる表現が多数生まれました。複数の経験をリレー関係で見るのは、とても大事なのではないかと思います。昨日も、阪神・淡路大震災の時、アートは「できなかった」という話が出ていました。でも、東日本の現場ではそこで「できなかった」と思っていた人たちの初動が早かった、「できた」という事実もあると思います。このリレーを見るために「分有」はその手掛かりになるのではないかと考えています。

30年目へ――災間スタディーズと「手記」

佐藤:「阪神淡路大震災・記憶の<分有>のためのミュージアム構想展」のメインタイトルは「Someday, for somebody ― いつかの、だれかに」でした。では、30年目に「受け取ったぞ」という企画ができないかと考えて、KIITOと一緒に「災間スタディーズ」に取り組んできました。トークやまち歩きに加え、阪神大震災を記録しつづける会(事務局長の高森順子さんは研究会メンバー)とともに「30年目の手記」を集めました。KIITO 2階で、手記の展示とこれまでの活動もご覧いただけます。

今日はそれぞれ登壇者のみなさんが取り組んできたこと、そして、なぜそれをやってきたのかを話をしながら、災間を生き抜く術についてアートを手掛かりに考えていきたいと思います。加えて、そこには、どういう仕組みや場が必要なのかも議論できるといいのかなと思っています。

前置きとして、先にふたつの視点を提示したいと思います。

ひとつは災害発生後の初動期に地域内外の人がどう関わっていくかが重要ではないかということです。東日本大震災の時には「記録」という役割があることで、多くの表現者たちが現場に立つことができました。それが後に多くの表現を生み出し、時間が経った後で遠くの場所に出来事を伝える役割を果たしていました。何か起こったとき、アートに関わる人がその場に「いる」状態をどうつくるかを考えたいです。

もうひとつは、時間が経った後にこそ記憶を伝えたり、それまで語り得なかった言葉を拾い上げたりすることにアートは非常に重要なのではないか。時間が経ってからの関わりをどうつくるか。阪神・淡路大震災でも30年経って初めて語り得ることもあります。言葉にならないものを拾い上げ、かたちにするには時間が要ります。災害支援の仕組みで、ここまでの議論はあまりありませんが、アートがこの役割を担うために、関わり続けるためのやり方を考えたいと思います。

ではここからは、大泉さん、八巻さんにお話をいただきます。まずは大泉さん、お願いします。

デザイン・クリエイティブセンター神戸における「震災とのこれまでの関わり」

デザイン・クリエイティブセンター神戸 大泉愛子

大泉:皆さん、はじめまして。デザイン・クリエイティブセンター神戸の大泉と申します。このような場でお話しする機会をいただき、大変光栄です。現場で長く活動されている先輩方の前での登壇で、とても緊張しています。つたないプレゼンになるかもしれませんが、KIITOがこれまで震災とどう関わってきたかを振り返りながら、お話しできればと思います。

先ほど佐藤さんからもあったように、現在KIITOでは「災間文化研究会」とともに30年に向けた取り組みを進めています。今回はその事例のご紹介というリクエストでしたが、実はKIITOは立ち上げ当初から震災に関する実践を重ねてきました。そうした蓄積が、今回の30年目の企画を考えるうえでの視点にもつながっています。そこも簡単に振り返りながら、今の取り組みをご紹介させていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。

デザイン・クリエイティブセンター神戸は、デザイン都市・神戸の創造と交流の拠点として2012年8月に開館しました。建物は、かつて絹糸の品質検査をしていた「生糸検査場」を改修して活用しています。主な取り組みは、デザインやアートを取り入れて「より豊かに生きること」を提案していく各種プログラムを実践しています。館内には会議室のほか、体育館のようなホール、ギャラリースペース等があります。

こどもから高齢者といったあらゆる世代へ創造的か活動に触れていただけるようなプログラムづくりを行っています。美術事業としては、アーティストの活動支援を目的とした「アーティスト・サポート・プログラム」というビジネスプログラムも実施しています。

ここから、今日のテーマにつながる「震災とのこれまでの関わり」についてを、抜粋してお話しします。阪神・淡路大震災30年の節目ということで、今年は県立の美術館・博物館などでも関連事業が数多く行われていますが、KIITOは2012年の開館以前、準備室時代から震災に関わるプロジェクトを始めていました。神戸という都市ゆえに阪神・淡路との関わりはもちろん、東日本大震災からも大きく影響を受けています。神戸で活動をする中で、災害に対してKIITOとしてどのように関わるのかを、模索してきた実践を振り返ります。

阪神大震災クリエイティブ・タイムラッピング・プロジェクト

大泉:一つ目が「阪神・淡路大震災クリエイティブ・タイムラッピング・プロジェクト」です。こちらは開館前の2011年の4月から2020年までに取り組んだプロジェクトです。震災後、まだ復興が続いている中で、東日本大震災が起こりました。その際に、先ほどお話したデザイナーさんからの提案を受けて取り組んだリサーチプロジェクトになっています。

当時は東日本大震災が発災して直後のことだったので、現地で今すぐに活動するというよりは、これからアクションすることに対して、働きかけるような何か取り組みができないかと考え、阪神淡路大震災後の動きを改めて振り返り、神戸から過去の支援活動を見直して、今後できる取り組みに1つの視点を提供したり、活かせるようなことができるんじゃないかということで、有識者の方を含めたリサーチプロジェクトとして立ち上がりました。

プロジェクトの具体的な活動としては、発災直後からの被災地で行われたクリエイティブ分野での活動にはどのようなものがあるのかを、有識者の方とともに事例のリサーチを行いました。リサーチする活動は「アート」「デザイン」「建築」の3つの分野に絞っています。それを年表に落とし込み、タイムライン化することで、時系列ごとにどのような取り組みが、どこで、どのような回数や頻度で行われたかというのを可視化していきました。プロジェクト自体は2020年で終了しましたが、ウェブサイトはアーカイブとして残っています。開いていただくと阪神淡路大震災、東日本大震災から何日目かが、まず表示されるようになっています。

被災地で行われた活動をマッピングすることによって、見えてくる、読み取れる情報もありました。95年の発災直後は、各分野でたくさんの事業が行われましたが、5年、10年、20年と時間が経つほどに、節目においてもどんどん事業数が少なくなっていくのが分かります。アートの分野においては、比較的節目のタイミングに集中して継続的に事業が行われている傾向があったり、建築の分野では、発災直後の現地での取り組みが非常に多く、時間とともに事業数は減っていくという傾向があることなどがタイムラインでマッピングすることによって可視化されました。その中で注目すべき取り組みについて、インタビューした記事も一部公開をしています。

個人的なお話になりますが、私は阪神・淡路大震災の記憶は、ニュース映像(倒れた高速道路など)のイメージがかすかに残るくらいの記憶で、仕事の拠点を関西に移していたこともあり、東日本大震災も現地では体験していません。ですので、交通が復旧して家族の安否確認に向かった際、変わり果てた風景が自分の知る風景と結びつかず、どう関わり、どう実感したらいいのか分かりませんでした。家族や友人と話していても、同じ体験はできない――その寂しさや埋まらない溝のようなものがあり、部外者感を長く抱えていました。

3.11メモリアル交流館「わたしは思い出す――10年間の育児日記を再読して」

大泉:そのような中で、ある“表現との出会い”がありました。東日本大震災から10年目に、宮城県仙台市にある、せんだい3.11メモリアル交流館で開催された展覧会「わたしは思い出す――10年間の育児日記を再読して」です。

この展覧会は、大きな”震災”という主語ではなく、ある一人の女性が書いた育児日記が起点になっています。その育児日記を再読し、記憶を振り返ることで震災からの歳月を想起させる展覧会でした。

この企画を知った時に、大きな”震災”という主語においては、被当事者である私は関わるすべを見つけられていかなったのですが、”私”を主語にすることによって、被当事者でも、考えたり、関わる方法のようなものが見つかるかもしれないと思いました。

企画されたAHA![Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ] の松本篤さんから巡回展を考えているという話を聞いた時に、東日本大震災を経験した1人の女性の記憶や言葉に重なる思いや経験を重ねることで、感じられるものや見えるものがあるのではないかと思い、神戸で巡回することになりました。

会場には大きな“すのこ”状の木の構造物が二つ。木口の一本一本には「私は思い出す~」で始まる詩のようなテキストが印刷されています。読み進めるうちに、自分の記憶と、日記を書いたある女性の経験や思いが、リンクしたり、自分の記憶が次々に立ち上がっていきます。自然と自分につながっていくっていう感覚を得ました。アンケートで「あなたの思い出す」を集めたところ、多くの来場者の方が神戸の記憶や別の地で起こった震災の思い出を重ねて語ってくださいました。

会期中にゲストを招いたトークも行いました。その一人が高森順子さん(阪神淡路大震災を記録し続ける会・事務局長)でした。高森さんとの出会いが、今回の30年企画につながっています。高森さんの活動のお話から、災厄や言葉とどう向き合ってきたかを語られるのを聴き、私は初めて「手記」というものに出会います。展覧会「わたしは思い出す」で感じていた、“一人の経験”に触れることが、より強いリアリティをもたらすと実感しました。

「災間スタディーズ」

大泉:その後、高森さんのご紹介で佐藤李青さんと出会い、お二人が参加する「災間文化研究会」の活動を知りました。「災間」「分有」という言葉は私にとって馴染みがありませんでしたが、30年を迎えるにあたり、答えを提示するのではなく“ともに考える”場を年間を通してつくる意義がある――そう考えている研究会の活動に共感し、デザイン・クリエイティブセンター神戸と災間文化研究会で「災間スタディーズ」というプロジェクトを開始しました。

「災間スタディーズ」の軸となるのは三つのプログラムです。ひとつは、ディスカッション・プログラムです。災間文化研究会の皆さんをホストに、連続3回(プレ含め計4回)実施しました。

プレ回では、文化活動家のアサダワタルさんを招き、「ラジオ下神白」プロジェクトの上映+トークを実施しました。

第1回は「記憶を読み替え、表現を作る」。ゲストはAHAプロジェクトの松本篤さん(前述の展覧会企画者)と、小原一真さん(福島の原発やチェルノブイリ後の暮らしを追う写真家)。

第2回は佐々木和子さん(『震災・まちのアーカイブ』等)。行政/市民双方の立場を知る稀有な実践から、震災の記録の収集・保存・活用にどうこれまで実践されてきたのかを振り返る機会になりました。これは学術関係者の方も非常にたくさん参加いただいて、約60名の方にご参加いただくとても貴重な機会になりました。

第3回は趣向を変え、ワークショップ「まちの記憶をなぞり、歩く」。ダンサー/散歩家の古川友紀さんと、神戸の湊川の上流から海まで“水域を歩く”。歩くことで感覚を開き、町の記憶や刻まれた歴史に思いをはせ、身体で体感するプログラム――8時間かけて神戸の街を歩きました。

次に「分有資料室」の開室です。もともとKIITOの2階にあったライブラリーを、研究会関連の出版物や震災・災害資料を集め、常時閲覧できる資料室としてプロジェクトの期間中運営しました。資料や書籍だけではなく、阪神大震災を記録し続ける会の出版物のアーカイブ展示、実際に集められた手紙やFAXなどの一次資料の展示も行ったほか、当時の記憶や出来事を思い出すきっかけなるようにと1995年から現在までの年表を会場に掲示しました。膨大な年表は、高森順子さんが編集してくださりました。

もう一つは「30年目の手記」です。研究会に、阪神大震災を記録し続ける会の高森順子さんがいらっしゃること、また、Art Support Tohoku-Tokyo 2011→2021が行った、東日本大震災にまつわる出来事を綴った手記を募集する“10年目の手記”の先行事例が前提としてありました。ここに参加していた高森さん、佐藤さんからからは、東北だけではない地からも、また、当事者以外からの手記も多く寄せられたということ。30年という節目に、経験していない世代にも“今語れる/関われる”ことがあり、経験した方にも“今だから語れる”ことがあると伺い――30年目の神戸で行うことで、今だから語れること、残したい言葉を集めるため、手記プロジェクトが始まりました。

応募総数は186編で、このうち125名の手記をウェブサイトで公開しています。見せ方にも工夫をしました。特定の誰か、どこに住んでいて、何歳の方で、女性なのか男性なのかという情報の前に、まず言葉と出会ってほしいということで、集まった手記の象徴的な一部を抽出したテキストを並べています。デザインには、伊藤晶子さんというデザイナーさんに考えて実装いただきました。いくつか集まった手記をご紹介します。

長谷川貴子さん(神戸・芦屋で被災)。初めて手記を書いた方で、家族にも話していなかった出来事を文章にしたことで区切りになったと語られていました。今回の手記は「書いた理由」も収集しており、併せて読むことで、その人が震災にどう向き合ってきたか、手記という場がその人にとって何だったのかを想像できます。

つぎは、ソン・ジュンナンさん。幼い頃、長田で避難した丘の上から見た神戸の街を「きれい」と言ってしまった自分について、静かに綴られています。幼少期の記憶を辿り、今あらためて向き合ってくださった貴重な記録です。

玉城順三さんの手記も忘れがたいものです。ご本人は「残したい/伝えたい」と強い意思をもっての参加ではなかったそうそうですが、たまたまプロジェクトを知って応募してくださりました。震災後に生業にしていた仕事を失い、生活のために続けるアルバイト生活について、書かれています。手記という場がなければ、ニュースでは出会えない、時間や人生に触れる重要な手記だなと思います。

「30年目の手記」は、NHKや神戸新聞にも多く取り上げられ、NHK神戸/大阪では10編ほどをアナウンサーの朗読で「ラジオ深夜便」にて放送いただくことになりました。深夜にもかかわらず、全国の執筆者の皆さんが聴いてくださり、多くの反響・お礼の言葉が届けられました。震災を経験していない人にも、経験した人にも、“ニュースではない語れる場/関われる場”が求められているのではないか――そう強く感じました。事務局として186編を一編ずつ拝読し、“一人の人生を聴く”ことの膨大な重みを痛感しました。プロジェクトは3月30日まで続きます。全体の検証はこれからですが、1年半を佐藤さん達と協働するなかで、私自身も「分有」「災厄」「災間」という言葉を知り、考え続けてきました。分有とは、体験を共有できないことを知ったうえで、それでもなお“一人一人の体験に触れようとすること。分からないことを前提に、分からないで終わらせずに他者の言葉に触れる態度――その大切さを強く体感しました。記憶は共有できない、けれど記憶に触れることで、その向こう側の“人”を想像する。そこに分有の考えがあり、記憶の継承やアーカイブへとつながっていく――今、ぼんやりとですが実感しています。ありがとうございました。

30年目の手記と「分有」

佐藤:少し補足をさせてください。「30年目の手記」には186編が届きました。この活動を通じて「分有」とは何かを改めて考えさせられました。30年を経てなお、これほどの経験があったのか、と。手記を通じて、186以上の経験があることを想像させられました。分有は、ある経験を“分かちもつ”だけではなく、その向こうに無数の経験があることを想像させる態度なのだと考えるようになりました。

2階の展示では、ウェブ公開できていない手記も含めて、186編すべての手記の一節を掲示しています。全編は読めなくても、「186本の手記が“ここにある”」という展示の形式が、私たちの分有の考え方を体現しています。

もう1つ。「私は思い出す」はもともとせんだい3.11メモリアル交流館(仙台市のメモリアル施設)で、震災10年の展示としてAHA!の松本篤さんが携わった企画です。すべての“10年”ではなく、たった一人(かおりさん)の10年間の育児日記を読み直し、提供する。震災“そのもの”の日記ではないが、震災を経験した人の10年を1人の記録から語る。この視点が大泉さんの問題意識・ご自身の来歴とも響き合い、神戸で巡回することになったわけです。

AHA!は、一般的なマスメディアの報道とは異なるスタンスで、市井の人々の記録やメディアを使った実践をしています。それは震災の当事者/非当事者という立ち位置への向き合い方にも現れていますが、その「態度」は昨日の話題にあがったAHA!の母体のremoの話とつながっていますね。

では、次は八巻さんにバトンを渡します。

能登に入って見えたこと

八巻寿文 (国境なき劇団/せんだい3.11メモリアル交流館 館長)

佐藤:八巻さんは東日本大震災当時、せんだい演劇工房10-BOXの二代目工房長を務められ、のちにせんだい3.11メモリアル交流館の館長もなさっています。最近は演劇を基盤に、国境なき劇団として各地の災害現場に関わっています。

八巻:仙台から来ました、八巻です。昨日の話とも、李青さんの話とも、行ごとにコメントしたいほどつながっています。

僕は2002年に仙台演劇工房というのを立ち上げて、その時にちょうどフェスゲとかがどうなっていたか分かったし、10-BOXには大谷さんはよく来たんです。「ボックス」つながりで。

震災の後に来たときには、もう借金すごいしていたし、ただ新長田に場所を作ってから、街の人と炊き出しやっているんだと。東北で炊き出しやってました。豚汁ですよ。豚汁いいねって言って豚汁やったんだ。やっぱり街の人とつながって面白いっていう話が今につながっているっていうのとか、すごく大事ですね。あと、今も3.11メモリアル交流会の立ち上げをやってたんですけれども、その時に大泉さんもメディアテークに勤めていてすれ違っていたという。なんか場所を越えて、李青さんの話もそうですし、いろいろつながっているなということがあって、僕はまあ議論したいんで、ちょっとはしょりながら行きたいと思うんですけども。

「分有」について

八巻:去年、2024年は能登に入りました。そこで、当時仙台に来てくれた小川さんや李青くんのことがよく分かった。あの時、私は「いる」という地点からしか付き合えておらず、相手が自腹なのかとか、背景にまで思いが至らなかった。実際、自分が能登に行ってみて、自腹はきつかっただろうとか、来たくても来られない人に情報を共有していたんだろうな、ということを強く実感しました。

能登に最初に入ったのは3月12日です。3月11日は毎年、仙台にいるんです。だけど去年のその日は大阪市立芸術創造館で「ゆっくり避難訓練」というプログラムをやっていました。そして、ここからならサンダーバードで金沢に行ける、と思い、いただいたギャラで寄り道して能登へいきました。その後は、日本財団から助成をもらって行くようになるんですけれども。

1回目の活動はほとんど調査みたいな感じで、人とつながっていく感じ。2回目(6月)の終わったときに、金沢市内で報告会をやったんです。その時の話を再現します。

金沢市民の皆さんは、1月に震災があって、6月…だいぶ経ってもまだ、怖くて行けないという人もいるし、なんかしようと思っていますっていう状態ですね。

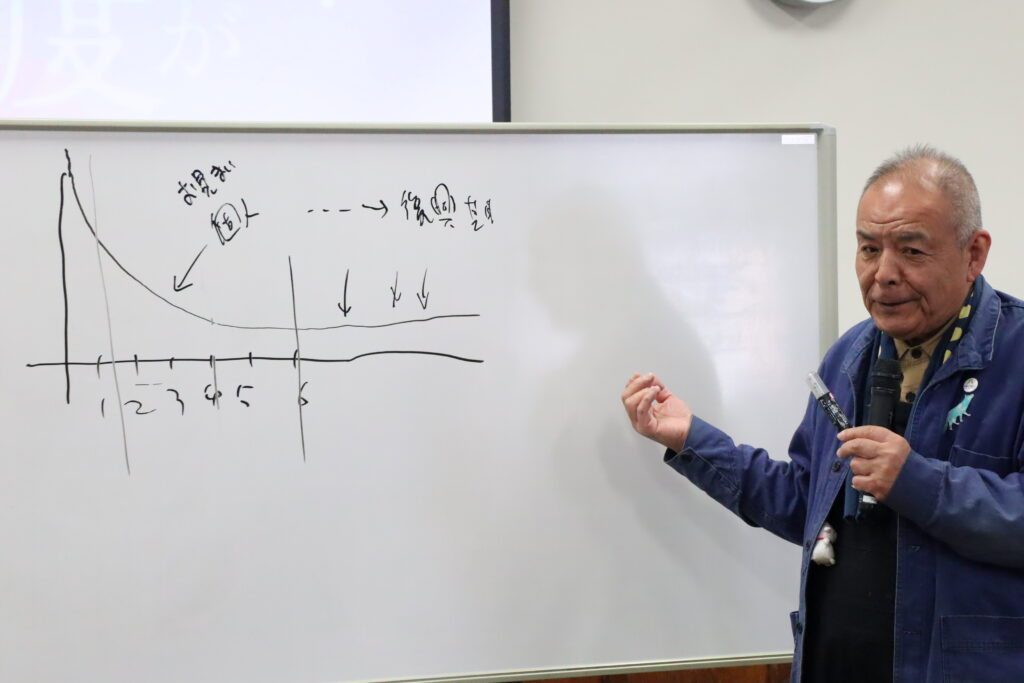

縦軸に被災状況の深刻度、横軸に時間(1月→…→6月)。救命・救急期は専門家でない私たちは入れない(邪魔になる)。

能登は混乱期が長い。このあたりまで混乱。団体(国境なき劇団)としては混乱期には入れないが、個人なら入れる。

3月12日の私はまさに個人として、能登演劇堂の知人へお見舞いに行った。「元気?ケガない?」と言って顔を見に行くだけ。後から振り返れば調査・研究とも言えるが、手ぶらで帰る可能性もあるから、まずは個人で。

6月には住民が仮設住宅に入ったというニュースも出始めた。ただ、能登では集会所が使われていない仮設や、集会所そのものがない仮設があって驚いた。回覧やお茶会などの安否確認の機能が働かない、自治が立ち上がっていない。だからまだ団体としては入りにくい。でも個人的には行ける。個人的に行って「こんにちは」と声をかけたら、いっぱい話してくれるはずだから、っていうような話。そんな話を金沢の報告会で共有し、「ここからは一緒に考えよう」と呼びかけた。

(図を示して)この先、金沢の皆さんはだんだんリアリティーがなくなってきて、 能登のこと刻々と忘れていく。感覚が薄れていく。でも能登の人たちは苦しんでいる。こういう状態。こっちの支援とは違う。それこそ時間軸に対応するような支援にフェーズが移って行くんだけど。ここから先の話は今はつらいのでしなかったです。

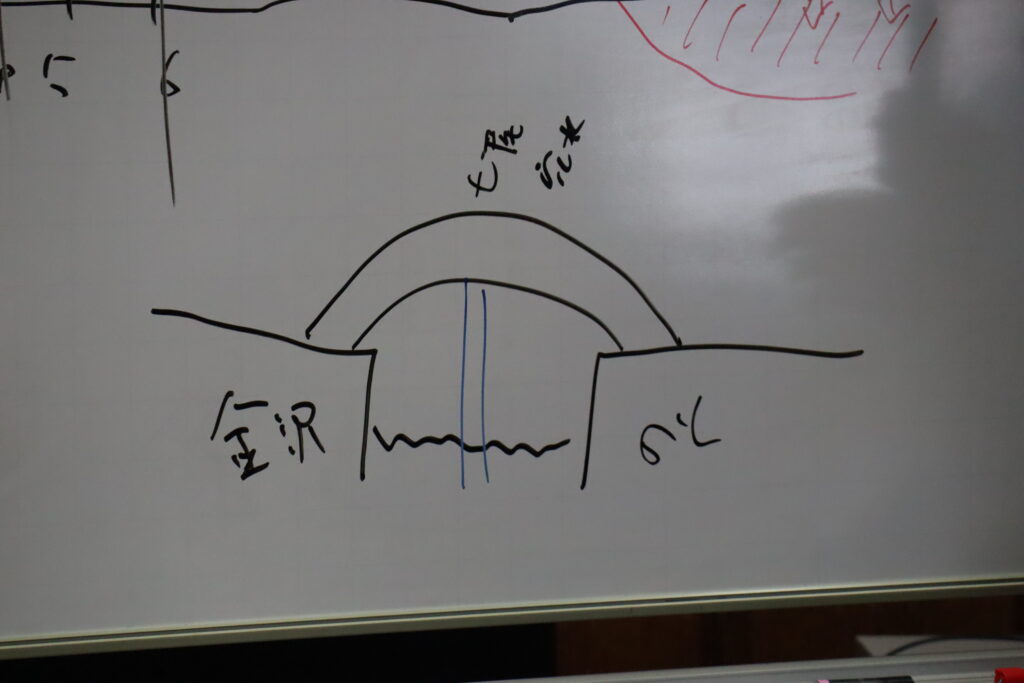

金沢の皆さんはこちらの岸にいて、彼方の岸が能登で、間には溝がある。ここに橋をつくろう、と話しました。地理的にも七尾など中間地点がある。橋づくりは地元の人にやってほしいと話しました。橋がぐらつくようなことがあったら、私たちが桁(けた)を入れて支える役をする、と。

佐藤:八巻さんは、東日本大震災で10-BOXにいたときの位置は能登側ですか?

八巻 :能登側ですね。それでこっちから李青君とか小川さんが来たんですね。橋を渡って。

佐藤:震災の時、10-BOXは仙台市の中心部から被害の大きな沿岸部へ向かう中継点になり、情報のハブになっていましたね。

八巻:はい。百メートル先に仮設が見える場所でした。仮設の空気は時期で変わる。近づけないほどピリピリの時もあれば、引き寄せられる時もある。被災者/非被災者、復旧/復興、アートに何ができるか――ずっと議論してきました。

佐藤:仙台市若林区という津波に被災したエリアがあるんですけど、そこに10-BOXがあり、いわゆる沿岸部との中継地点みたいになっていて、演劇関係の人たちがみんなそこに情報を求めて集まっていました。当時シェルターみたいに言われていたと思うんですけど、八巻さんはなんとなくこっち(能登側)にいつつも、橋の役割もになっていたのかなと思います。

「態度」について

小川:能登の現地はどうでしたか?

八巻:「能登はやさしや土までも」って言う言葉があるんだけど、能登の人はすごく優しいの、奥ゆかしいとも言われますけど。だから行政の人とかと報告会や説明会をやっても、何しゃべったらいいんだろう、役所の人たちに文句を言っていいのかしらみたいな感じで、みんなニコニコして話を聞いている。

「仙台から来ました」って言って話しするんだけれども、せっかく来てくれたんだから、って受け入れてくれる。帰ると「やれやれ」ってなるのもわかる。そんな中でも、話を聞きに来て喜んでくれているのが、はっきりわかるような集会場には、金沢市民芸術村のドラマディレクターを中心に定期的に通っています。行った時は、次に来る日を約束してから帰る。そうすると楽しみが途切れないからね。

それで、今計画しているのは2つです。集会所と公民館が機能するようにすること。公民館も意外と地域の集まる拠点だったりとかするからね。

そこに行ってワークショップをやって、いろんな人の話の言葉を拾っていく活動をしています。案外、普段話さないような詩的な表現だったり、哲学的なことしゃべったりするんですよ。そういう言葉を拾って、そして今ためているところです。3月に金沢市内で「のとがたり」っていう、リーディング公演をやります。忘れかけているであろう金沢の人たちに、能登の空気ごと金沢に持ってくる、っているのをコンセプトにしてやっています。

何が「歴史」になるのか

小川:アートNPOリンクの小川です。今回の「態度が歴史になる」というタイトル、分かりにくくてすみません。議論の末にこうなったんですけれども、「態度が歴史になる」っていうのは、現状は嘘ですね。 歴史になるのは何かといったら「制度」ですよね。あるいは「システム」っていうのは残っていく。 誰かがいなくなったとしても、その人が作ったようなシステムの中で団体が運営されていたり、社会が運営されていたりっていうこともよくあると。制度、システム以外だと、あとは不動産がそうですね。 じゃあ、態度は歴史になるのか。今は、なってないんですよ。なってないんだけど、本当は大事なのはここなんじゃないの? っていう話をみんなで議論したんですね。 そういうことを踏まえてつけたタイトルです。

「分有」の話に戻ると、個々の態度の分有。分有っていうのは何なのかって言うと、これは時間軸の話になってきたりして難しいんですよね。経験は抽象化され、システムの中に回収されがちです。でもアートは“そうじゃないやり方”を模索する。たとえば、今朝僕はホテルで朝食にパンとコーヒーをいただきました。そのときにジャムをこぼしてしまった。要は朝食をとったということですね。さらにその朝食をとることも含めて、神戸に来たということですね。というふうに、話というのはまとめられて抽象化していく。けれど、「ジャムをこぼした」というどうでもよさそうな事柄こそ意味を持つかもしれない。さきほど大泉さんがお話しくださった「私は思い出す」はまさに、分母を大きくせず、個の経験に焦点を当てる方法でした。

災間文化研究会に関わって、いろんな記憶とか継承の話をしてきました。

「記憶・継承」を考えるとき、**合有(足し合わせて1個にする)というやり方があります。たとえば、ドライバーの人が免許の更新に行くじゃないですか。 そうすると、あなたが交通事故に遭ったら、こういうひどい目にあります。こうやったらもう家族も離散しますとか、相手の家族だとこうやっていって、それは一本のビデオにまとまってたりするじゃないですか。あれは1つ1つ本当なんだと思うんですよ。でも1本にまとめると嘘っぽくなる。運転しただけで、こんなひどいこと起こらないだろう、とかね。あれは分有でも共有でもなく、合有に近いんですよね。

「人と防災未来センター」の議論の周辺にも、そうした“ギュッと1つにする”方向への賛否があった。分有はそれとは違い、個々の経験の固有性/複数性/有限性に目を向けるやり方です。私たちがこの企画をここ神戸でやりたいと考えた背景には、そうした方法を提示したいという意図があります。

アートNPOリンクの歩み

小川:お配りした資料の中にありますが、アートNPOリンクはここまでどんな活動をしてきたのかっていうのが、一覧表にまとまっています。(年表資料|アートNPOを中心に(作成:佐藤李青))年表のところを見ていただくと、社会の動きとか芸術文化の制度の話いうのは左の軸にあって、真ん中にアートNPOリンクとアートNPOフォーラム。それからAAFこれはアサヒアートフェスティバル。こうやってみると頭の方1995年に阪神淡路大震災にあって、下の太字になっている2024年に能登半島地震がある。ちょうど真ん中ぐらいに東日本大震災があるという1つの流れの中で、私たちがやってきたアートNPOリンク、あるいはアートNPOの活動っていうのが結構この中に収まってくるんだろうなぁという発見があったことを報告したいと思うんです。

1995年の阪神・淡路大震災、中ほどに東日本大震災、末尾に2024年 能登半島地震。この30年の災害の中で、民間・NPOの発展と制度化が進んだという1つの時間軸が見えてきます。

アートNPOフォーラムは節目ごとに声明を出してきました。たとえば、2011年3月13日と18–20日に、鳥取で、私たちはアートNPOフォーラムを持ちました。その数日前に東日本大震災が発災しています。この時の閉会の言葉として、「私たちは復興の段階に向けて各々が持っている資源や専門性に基づき、被災された人に寄り添い、希望に満ちた未来を創造する豊かな文化的実践に取り組んでいくことをここに表明します」という声明を発表しました。

これを受けてアートNPOリンクで取り組んだのは「アートNPOエイド」でした。アートNPOエイドでは、活動支援プログラム、伝えるプログラム、表現のプログラム、つなぐプログラムという形をとって、4つのプログラムを中心に東日本大震災の支援というか、表現の回復に向けての活動を行いました。 2011年4月から2015年5月までの寄付金受け入れの総額700万円。 その時寄付していただいた方もいらっしゃるかと思うんですが、ありがとうございました。 この700万円に対して、各団体には500万円くらい支援したのかな。つまり、アートNPOリンクはある時期、寄付の助成財団みたいに機能した時期があるんですね。アートNPOリンクによる活動支援プログラムっていうのは、ここに書いたものだけで30団体くらいですかね。こういったところにアートNPOリンクとしては、プログラムオフィサーというか、現地のつなぎ役を出したりしながら、活動をつなげて表現の回復に尽力をした時期があります。反省としては、ちゃんと振り返ることができていないんですね。当時のウェブサイトをサルベージしたものから拾っている形になるんですが、こうした歩みを経て、今回の場に臨んでいます。

佐藤:ありがとうございます。あっという間に時間がなくなってしまったのですが、せっかくなので、フロアから話したいことがあれば、ぜひご発言をお願いします。

何でもやってみる/身近にあった被災の痛み/とにかく能登へ行く

加藤種男:ありがとうございました。この年表を見て、関わっていない出来事を探す方が難しいくらい、いろいろやってきたのだと実感しました。震災のことでいうと3つちょっと気になるところがあって、お話をしておきたいと思います。

一つは、9年前くらい、私がOBになっていた会社で、若い社員発の集まりに出たら、女性お二人がいて“社員かな?”と思ったら違った。阪神・淡路の震災孤児で、私たちが当時やっていた太地町のイルカ・セラピーのバス旅行に参加した人たちでした。

家が貧しく旅行など叶わなかったから、あの一日が心の支えになった、と。お一人は水崎綾女さんという女優でした。満点じゃなくていい、正しいかどうか以前に、やるべきことがあるなら“やる”のが大事だと学びました。

もう一つは、当時神戸大の学生だった私の親戚が、下宿がつぶれて被災をして、かろうじて、そこから出るのに1時間くらいかかったと言ってました。大変な思いをして、逃げる途中に、助けられた人もいれば、助けられなかった人もいた。この話を本人ができるようになったのはずいぶん後でした。30年たった今も1月17日前後は新聞やTVを見られず布団にもぐって過ごすと言います。なんでこんな状態になるまで気が付かなかったんだろうというのが、親戚の年長者としての反省です。なんかできることがもうちょっと前にあったんではないかと。

そして3つ目の話なんですけど、能登の時に、一番最初に台湾の人たちが専門家チームが応援に行きたいって言ったのを日本は断ったわけです。このメッセージの発信の仕方には、怒り心頭という感じでした。その後も知事はともかくボランティアは来ないでくれっていうわけ。もちろん足手まといの危険や交通寸断は理解します。ただ、経験のある人たちは迷惑をかけず自力で動く術を心得ている。孤立・孤独が最大の課題なら、何の役にも立たなくても“行ってみる”ことが重要だと、阪神・淡路でも東日本でも痛感しました。今回、行ってくれた人たちがいたのは良かった。私たちにも、まだできることがある。そういう意味では、今回のこの対応については何か頑張って行っていただいたことは非常に良かったと思うんですけど、我々としてももうちょっとできることがあったんではないか。これからでも遅くはないから、やるべきことをやったらいいんじゃないかというものを感じて、ついあの興奮してしまいました。

佐藤:大丈夫です。みんな興奮していますから(笑)

今日は初動の話、時間が経った後の話、当事者の立場についてなど、さまざまな実践が話題に挙がりました。冒頭に紹介した宮本さんは「災間の社会はいつから始まったか」という問いに対して、始まりは1995年なのではないかと言われています。国内でこれほど大きな災害が起こるのは、95年以降が非常に多い。 宮本さんは全く縁もゆかりもない他者を助けようとすることが、現在の「ボランティア」の始まりだったのではないかと話をされています。

去年の1月17日を神戸で過ごしたんですが、神戸新聞の1面は「能登では神戸の経験が生きなかった」と書かれていました。 「被災者責任」という言葉のもとで30年取り組んできたのに、それでも届かなかった面がある、と。

いまは転換点なのかもしれません。だからこそ、私たちは態度を整理し、経験を言語化し、仕組みや場へと接続する作業を、対話の中で進める時期になのだと思います。経験を語り、聞き合う場を自覚的に作る、それが現状への大事な関わり方なのではないでしょうか。今日の議論を始まりと捉え、引き続き、皆さんと話を続けていきたいです。

八巻:言い残しを1つ。なぜ災害に向き合おうとするのか、この一年ずっと考えました。なぜ災間を意識するのか、なぜ分有を意識するのか。アートは“生みの苦しみ”を経ないと真実が生まれない。だから災害に向き合おうとするのだと感じています。ネガティブを含み込んだポジティブな態度なのだと思います。

佐藤:こういうトピックを話すとき、自分の経験と向き合うことが避けられない。けれど、経験の有無に限らず、もっと開いて話していいものなのだと思います。そのための材料は本日たくさんあることがわかりました。名残惜しいですが、今日はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。